2025

07-16

07-16

天舟九号成功对接空间站,飞船返回遭3000度高温灼烧,为何去没有 NEW

天舟九号货运飞船成功发射! 并且已经对接中国空间站——对接于空间站天和核心舱后向端口,其大约6吨物资也进入中国空间站,这将支持我国神舟二十号,神舟二十一号两个航天员乘组的需求。当然,对于中国天舟货运飞船来说,肯定也不是简单的执行货运物资那么简单,它的功能还有其他的。同时,不少人也看到了,我国天舟九号货运物资运输到中国空间站,为什么没有遭遇“熊熊火球”的一幕,飞船在返回的时候跟发射的时候为何这么大差别,这区别在哪里?返回的时候为何遭遇3000度高温的灼烧?下面我们就针对这个问题...

Read More >

天舟九号货运飞船成功发射! 并且已经对接中国空间站——对接于空间站天和核心舱后向端口,其大约6吨物资也进入中国空间站,这将支持我国神舟二十号,神舟二十一号两个航天员乘组的需求。当然,对于中国天舟货运飞船来说,肯定也不是简单的执行货运物资那么简单,它的功能还有其他的。同时,不少人也看到了,我国天舟九号货运物资运输到中国空间站,为什么没有遭遇“熊熊火球”的一幕,飞船在返回的时候跟发射的时候为何这么大差别,这区别在哪里?返回的时候为何遭遇3000度高温的灼烧?下面我们就针对这个问题...

Read More >

2015 年,《时代》杂志特约编辑克鲁格直言:“美国不让中国进入国际空间站是愚蠢之举”。结果遭到众多网友的“炮轰”!谁能想到十年后的今天,形势完全反过来了。中国有了自己的天宫空间站,而美国那边的国际空间站早就老得不行,按计划 2031 年就得退役,可美国新空间站连影子都还没见到。于是,就有部分美国网友在网上提问:“要是中国不让美国进天宫空间站,美国该不该把它打下来?”那么,美国网友的这一设想,能否实现呢?封锁逼出自主路回顾历史,中国航天事业能有今天的成就,其实是被美国的技术封...

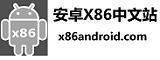

2015 年,《时代》杂志特约编辑克鲁格直言:“美国不让中国进入国际空间站是愚蠢之举”。结果遭到众多网友的“炮轰”!谁能想到十年后的今天,形势完全反过来了。中国有了自己的天宫空间站,而美国那边的国际空间站早就老得不行,按计划 2031 年就得退役,可美国新空间站连影子都还没见到。于是,就有部分美国网友在网上提问:“要是中国不让美国进天宫空间站,美国该不该把它打下来?”那么,美国网友的这一设想,能否实现呢?封锁逼出自主路回顾历史,中国航天事业能有今天的成就,其实是被美国的技术封... IT之家 7 月 13 日消息,继 2017 年“奥陌陌”与 2019 年“鲍里索夫彗星”之后,太阳系再度迎来第三位“星际访客”。本月早些时候,国际小行星中心报告发现编号为 3I / ATLAS 的彗星,其直径约 20 公里,正以每秒 60 公里的高速掠过木星轨道。牛津大学天体物理学家马修・霍普金斯领衔的团队利用欧洲空间局“盖亚”任务提供的恒星数据,首次锁定其来源:银河系厚盘区一颗年龄至少 80 亿年的古老恒星,几乎是太阳年龄的两倍。 “厚盘恒星速度更...

IT之家 7 月 13 日消息,继 2017 年“奥陌陌”与 2019 年“鲍里索夫彗星”之后,太阳系再度迎来第三位“星际访客”。本月早些时候,国际小行星中心报告发现编号为 3I / ATLAS 的彗星,其直径约 20 公里,正以每秒 60 公里的高速掠过木星轨道。牛津大学天体物理学家马修・霍普金斯领衔的团队利用欧洲空间局“盖亚”任务提供的恒星数据,首次锁定其来源:银河系厚盘区一颗年龄至少 80 亿年的古老恒星,几乎是太阳年龄的两倍。 “厚盘恒星速度更... 快科技7月15日消息,一直以来,美国和UFO都被绑定在一起,媒体最新报道,美国政府公开的解密文件显示该国的一架战机曾和UFO相撞。据悉,事情发生在2023年1月,美国一架F-16战斗机在亚利桑那州进行训练时曾与一UFO发生碰撞。解密文件曝美机曾撞上UFO:没有任何损坏美国空军发言人证实了解密文件中曝光的事情,称两年前的确有一架飞行物与F-16战机发生碰撞,飞行物击中了飞机顶部外壳。初步调查,事故发生后飞机并没有受到损坏,官员因此排除了鸟类撞击的可能性,最终确定F-16是被“无...

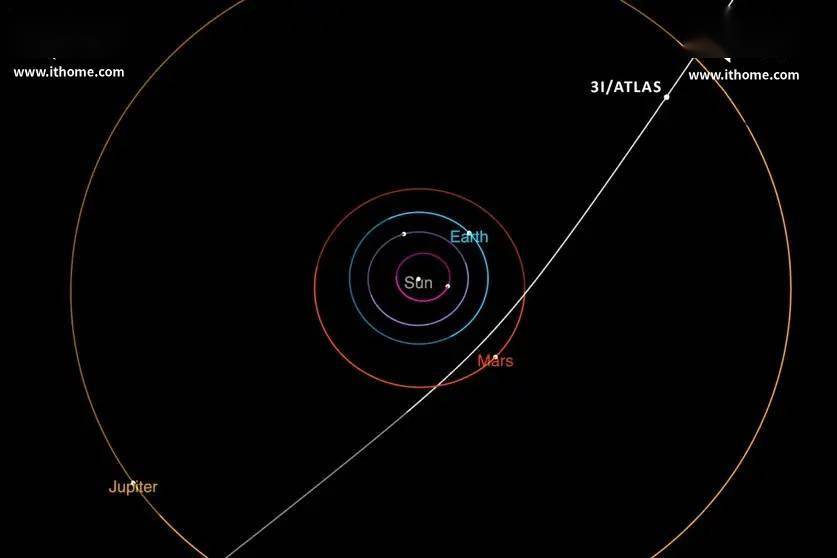

快科技7月15日消息,一直以来,美国和UFO都被绑定在一起,媒体最新报道,美国政府公开的解密文件显示该国的一架战机曾和UFO相撞。据悉,事情发生在2023年1月,美国一架F-16战斗机在亚利桑那州进行训练时曾与一UFO发生碰撞。解密文件曝美机曾撞上UFO:没有任何损坏美国空军发言人证实了解密文件中曝光的事情,称两年前的确有一架飞行物与F-16战机发生碰撞,飞行物击中了飞机顶部外壳。初步调查,事故发生后飞机并没有受到损坏,官员因此排除了鸟类撞击的可能性,最终确定F-16是被“无... 快科技7月6日消息,近日,NASA的科学家们利用正在穿越柯伊伯带的新视野号探测器,成功完成了人类历史上首次深空恒星导航测试。新视野号2006年发射,是人类发射过起始速度最快的太空探测器,2015年7月14日首次飞掠观测了冥王星,也是第五个飞出太阳系的探测器,正以每秒14公里的速度远离太阳。虽然在NASA最新获得的预算中,新视野号基本被放弃,但它还是帮助人类完成了这一壮举。人类首次实现深空恒星导航!堪比美国东西海岸测距只差66厘米本次恒星测距的原理,是通过“恒星视差”现象来定位...

快科技7月6日消息,近日,NASA的科学家们利用正在穿越柯伊伯带的新视野号探测器,成功完成了人类历史上首次深空恒星导航测试。新视野号2006年发射,是人类发射过起始速度最快的太空探测器,2015年7月14日首次飞掠观测了冥王星,也是第五个飞出太阳系的探测器,正以每秒14公里的速度远离太阳。虽然在NASA最新获得的预算中,新视野号基本被放弃,但它还是帮助人类完成了这一壮举。人类首次实现深空恒星导航!堪比美国东西海岸测距只差66厘米本次恒星测距的原理,是通过“恒星视差”现象来定位... 快科技7月4日消息,浩渺的太空中到底有什么,这是让无数人向往的问题。据新华社报道,近日,一个看似小行星的不明物体近来引起多国天文学家注意,欧洲航天局称,这个不明物体可能来自外星系,为目前已知造访太阳系的第三个“星际访客”。《纽约时报》介绍,这个系外物体代号A11pI3Z,目前位于小行星带和木星之间,距离地球数亿公里。“即使在去年10月距离太阳最近时,它也在火星轨道之外,且所在位置与地球分别位于太阳两侧,大家不用担心它会撞上地球。”研究人员目前无法确定这个“星际访客”究竟是一颗...

快科技7月4日消息,浩渺的太空中到底有什么,这是让无数人向往的问题。据新华社报道,近日,一个看似小行星的不明物体近来引起多国天文学家注意,欧洲航天局称,这个不明物体可能来自外星系,为目前已知造访太阳系的第三个“星际访客”。《纽约时报》介绍,这个系外物体代号A11pI3Z,目前位于小行星带和木星之间,距离地球数亿公里。“即使在去年10月距离太阳最近时,它也在火星轨道之外,且所在位置与地球分别位于太阳两侧,大家不用担心它会撞上地球。”研究人员目前无法确定这个“星际访客”究竟是一颗... 2023年,来自荷兰奈梅亨拉德堡德大学的科学家曾经提出,无需事件视界,时空曲率本身就能导致黑洞蒸发,而中子星等其他天体会通过类似霍金辐射的过程蒸发。但是,他们并没有给出这个蒸发过程需要多长时间。最近,该团队公布了后续研究成果,认为宇宙中最后一批恒星残骸会在1078年后消亡,这基本就等于是宇宙的寿命。而在此之前的观点认为,宇宙终结需要101100年。新计算出来的宇宙寿命短多了,当然对于人类来说没有任何本质区别……在这项新研究中,科学家计算了时空曲率引起致中子星、白矮星等致密恒星...

2023年,来自荷兰奈梅亨拉德堡德大学的科学家曾经提出,无需事件视界,时空曲率本身就能导致黑洞蒸发,而中子星等其他天体会通过类似霍金辐射的过程蒸发。但是,他们并没有给出这个蒸发过程需要多长时间。最近,该团队公布了后续研究成果,认为宇宙中最后一批恒星残骸会在1078年后消亡,这基本就等于是宇宙的寿命。而在此之前的观点认为,宇宙终结需要101100年。新计算出来的宇宙寿命短多了,当然对于人类来说没有任何本质区别……在这项新研究中,科学家计算了时空曲率引起致中子星、白矮星等致密恒星... 快科技5月13日消息,最近,天文学家发现了一个新的宇宙奇观:在星系的边缘,一颗超大质量的黑洞,正在吞噬一颗恒星,释放出强烈的能量辐射。这是第一个由地面光学巡天项目发现的名为“偏离星系中心”的潮汐瓦解事件,命名为AT2024vd。首次发现:一个流浪的超级黑洞 正在吞掉恒星传统上,黑洞一般位于星系的中心位置,但是这颗恒星一直在星系的边缘徘徊流浪。它的重量估计在10万个到1000万个太阳之间,而在星系中心还有一个更大质量的黑洞,质量约1亿个太阳,二者相距2600光年,彼此并不引力关...

快科技5月13日消息,最近,天文学家发现了一个新的宇宙奇观:在星系的边缘,一颗超大质量的黑洞,正在吞噬一颗恒星,释放出强烈的能量辐射。这是第一个由地面光学巡天项目发现的名为“偏离星系中心”的潮汐瓦解事件,命名为AT2024vd。首次发现:一个流浪的超级黑洞 正在吞掉恒星传统上,黑洞一般位于星系的中心位置,但是这颗恒星一直在星系的边缘徘徊流浪。它的重量估计在10万个到1000万个太阳之间,而在星系中心还有一个更大质量的黑洞,质量约1亿个太阳,二者相距2600光年,彼此并不引力关... 快科技5月6日消息,近日马斯克在接受采访时谈到了地球和太阳,而他的一席话直接惊呆了一旁的采访记者。马斯克表达了自己的担忧,他称:最终,地球上所有的生命都会被太阳毁灭,太阳会逐渐膨胀。某些时候我们确实需要成为一个多行星文明,因为地球将被焚化。记者表达了自己的震惊,他称自己第一次听到这种观点,之前从没有人告诉自己地球会燃烧爆炸。实际上这并非马斯克首次公开表达对太阳毁灭地球的担忧,早在5年前他就宣称,太阳最终会“膨胀并吞噬地球”,因此人类必须前往火星,建立起星际文明。众所周知,太阳...

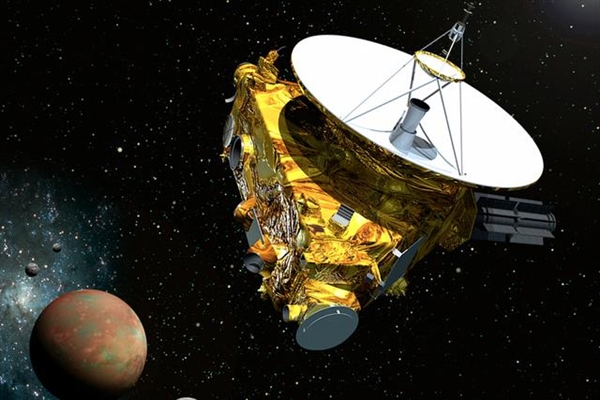

快科技5月6日消息,近日马斯克在接受采访时谈到了地球和太阳,而他的一席话直接惊呆了一旁的采访记者。马斯克表达了自己的担忧,他称:最终,地球上所有的生命都会被太阳毁灭,太阳会逐渐膨胀。某些时候我们确实需要成为一个多行星文明,因为地球将被焚化。记者表达了自己的震惊,他称自己第一次听到这种观点,之前从没有人告诉自己地球会燃烧爆炸。实际上这并非马斯克首次公开表达对太阳毁灭地球的担忧,早在5年前他就宣称,太阳最终会“膨胀并吞噬地球”,因此人类必须前往火星,建立起星际文明。众所周知,太阳... 2020年,科学家声称在金星上找到了生命的迹象——些许磷化氢,这是一种气味刺鼻的气体,在地球上由微生物产生。 该主张即刻收到质询,数年后仍在争议之中。而今,又一难闻气体开启了自己的外星生命大讨论——本次的主角是一颗系外行星。 研究人员于4月16日宣布,他们使用詹姆斯·韦布空间望远镜(James Webb Space Telescope, JWST)的数据,在系外行星K2-18b的大气中探测到了二甲基硫醚气体(dimethyl sulfide, DMS)。这颗行星处于其宿主...

2020年,科学家声称在金星上找到了生命的迹象——些许磷化氢,这是一种气味刺鼻的气体,在地球上由微生物产生。 该主张即刻收到质询,数年后仍在争议之中。而今,又一难闻气体开启了自己的外星生命大讨论——本次的主角是一颗系外行星。 研究人员于4月16日宣布,他们使用詹姆斯·韦布空间望远镜(James Webb Space Telescope, JWST)的数据,在系外行星K2-18b的大气中探测到了二甲基硫醚气体(dimethyl sulfide, DMS)。这颗行星处于其宿主... 一直以来,所有黑洞都有自己的伴星,而黑洞的发现,通常都是通过其对伴星光线的扰动而发现的,但最新的研究,首次发现了一个没有伙伴的孤零零的黑洞。其实早在2022年,就曾发现了一个“黑暗物体”,在射手座方向移动,初步认为可能是一个孤立的黑洞。为此,研究团队持续进行了更深入的观测分析。研究表明,这个黑暗物体的质量大约是太阳的7倍,因此不可能是中子星(1.35-2.1倍于太阳质量),只能是一个黑洞,而且是孤立存在的。正因为没有伴随的恒星,这个黑洞的发现与以往不同。它偶然经过一颗遥远的、...

一直以来,所有黑洞都有自己的伴星,而黑洞的发现,通常都是通过其对伴星光线的扰动而发现的,但最新的研究,首次发现了一个没有伙伴的孤零零的黑洞。其实早在2022年,就曾发现了一个“黑暗物体”,在射手座方向移动,初步认为可能是一个孤立的黑洞。为此,研究团队持续进行了更深入的观测分析。研究表明,这个黑暗物体的质量大约是太阳的7倍,因此不可能是中子星(1.35-2.1倍于太阳质量),只能是一个黑洞,而且是孤立存在的。正因为没有伴随的恒星,这个黑洞的发现与以往不同。它偶然经过一颗遥远的、... 快科技4月20日消息,现如今,发现系外行星已经不是新闻,甚至发现“超级地球”都很常见,但是刚刚发现的这颗2M1510,再次证明了什么叫宇宙之大,无奇不有!迄今为止,人类已经确认了5800多颗系外行星,2M1510的独特性是谁都无法比拟的。首先,2M1510是已知唯一围绕褐矮星运行的行星。褐矮星是介于气态巨行星(比如木星)、恒星(比如太阳)之间的一种特殊天体,因为质量差那么一点点,无法维持稳定的核聚变,并能进一步演变成恒星,也就是“失败的恒星”。其次,2M1510是已知唯一同时...

快科技4月20日消息,现如今,发现系外行星已经不是新闻,甚至发现“超级地球”都很常见,但是刚刚发现的这颗2M1510,再次证明了什么叫宇宙之大,无奇不有!迄今为止,人类已经确认了5800多颗系外行星,2M1510的独特性是谁都无法比拟的。首先,2M1510是已知唯一围绕褐矮星运行的行星。褐矮星是介于气态巨行星(比如木星)、恒星(比如太阳)之间的一种特殊天体,因为质量差那么一点点,无法维持稳定的核聚变,并能进一步演变成恒星,也就是“失败的恒星”。其次,2M1510是已知唯一同时... 快科技4月19日消息,哈勃空间望远镜于1990年4月24日发射,由“发现”号航天飞机携带升空。哈勃空间望远镜是美国空间计划与欧洲航天局(ESA)合作开发的,在地球上方约570千米的高度绕地球运行,其镜体为圆柱形,长约13.3米,直径达4.3米,重11.6吨。哈勃望远镜35周年发布新图:距地球6500光年的鹰状星云M16为了庆祝哈勃太空望远镜发射35周年,美国宇航局(NASA)和欧洲航天局于2025年4月18日发布了鹰状星云中一座巨大的气体尘埃塔的新图像。这座塔高9.5光年,是...

快科技4月19日消息,哈勃空间望远镜于1990年4月24日发射,由“发现”号航天飞机携带升空。哈勃空间望远镜是美国空间计划与欧洲航天局(ESA)合作开发的,在地球上方约570千米的高度绕地球运行,其镜体为圆柱形,长约13.3米,直径达4.3米,重11.6吨。哈勃望远镜35周年发布新图:距地球6500光年的鹰状星云M16为了庆祝哈勃太空望远镜发射35周年,美国宇航局(NASA)和欧洲航天局于2025年4月18日发布了鹰状星云中一座巨大的气体尘埃塔的新图像。这座塔高9.5光年,是... 快科技4月18日消息,据媒体报道,一家科研团队利用詹姆斯·韦布空间望远镜上的仪器,对距离地球124光年的K2-18b行星大气层进行分析。结果发现,在这一质量约为地球8.6倍,体积约为地球2.6倍的狮子座行星大气层中,存在二甲基硫醚 (DMS) 和二甲基二硫醚(DMDS) 的“化学指纹”。在地球上,这两种硫化物只能通过生命活动产生,这次发现表明太阳系外行星可能存在生命,但还需进一步观测,以排除其他非生物学解释。虽然人类迄今还没有发现任何“地外生命”,但仍在进行不懈的探索,从哪里...

快科技4月18日消息,据媒体报道,一家科研团队利用詹姆斯·韦布空间望远镜上的仪器,对距离地球124光年的K2-18b行星大气层进行分析。结果发现,在这一质量约为地球8.6倍,体积约为地球2.6倍的狮子座行星大气层中,存在二甲基硫醚 (DMS) 和二甲基二硫醚(DMDS) 的“化学指纹”。在地球上,这两种硫化物只能通过生命活动产生,这次发现表明太阳系外行星可能存在生命,但还需进一步观测,以排除其他非生物学解释。虽然人类迄今还没有发现任何“地外生命”,但仍在进行不懈的探索,从哪里...