2026

02-21

02-21

揭秘冰巨星能量流动!韦伯望远镜首次实现天王星极光3D成像 NEW

快科技2月21日消息,近日,天文学家利用詹姆斯・韦伯空间望远镜,首次成功绘制了天王星极光的 3D 结构图。这一成果对于理解“冰巨星”及其复杂的磁场环境具有里程碑意义。揭秘冰巨星能量流动!韦伯望远镜首次实现天王星极光3D成像研究团队借助韦伯望远镜的近红外光谱仪,对天王星的极光展开了精细化观测,英国诺森比亚大学的研究员Paola Tiranti指出此次观测结果带来了3个全新的发现:1、3D 视角揭示能量流动: 通过韦伯的近红外光谱仪(NIRSpec),科学家不仅能看到极光的平面图...

Read More >

快科技2月21日消息,近日,天文学家利用詹姆斯・韦伯空间望远镜,首次成功绘制了天王星极光的 3D 结构图。这一成果对于理解“冰巨星”及其复杂的磁场环境具有里程碑意义。揭秘冰巨星能量流动!韦伯望远镜首次实现天王星极光3D成像研究团队借助韦伯望远镜的近红外光谱仪,对天王星的极光展开了精细化观测,英国诺森比亚大学的研究员Paola Tiranti指出此次观测结果带来了3个全新的发现:1、3D 视角揭示能量流动: 通过韦伯的近红外光谱仪(NIRSpec),科学家不仅能看到极光的平面图...

Read More >

快科技2月16日消息,近日,科学家发现了一个颠覆现有行星形成理论的特殊行星系统,该系统围绕银河系厚盘内的红矮星 LHS 1903 运行,其行星排布被学界认为是 “本不该存在” 的,相关研究结论发表于《科学》期刊。科学家发现本不应存在的行星系统长期以来,科学家以太阳系为蓝本构建行星形成理论,核心结论为岩质行星诞生于靠近恒星的区域,气态行星则形成在更远的轨道,原因是恒星的强辐射会吹走近轨行星岩质核心周边的气体,而远轨区域辐射较弱,更利于气态行星形成。但 LHS 1903 系统却不...

快科技2月16日消息,近日,科学家发现了一个颠覆现有行星形成理论的特殊行星系统,该系统围绕银河系厚盘内的红矮星 LHS 1903 运行,其行星排布被学界认为是 “本不该存在” 的,相关研究结论发表于《科学》期刊。科学家发现本不应存在的行星系统长期以来,科学家以太阳系为蓝本构建行星形成理论,核心结论为岩质行星诞生于靠近恒星的区域,气态行星则形成在更远的轨道,原因是恒星的强辐射会吹走近轨行星岩质核心周边的气体,而远轨区域辐射较弱,更利于气态行星形成。但 LHS 1903 系统却不... 快科技11月5日消息,今晚,本年度最大“超级月亮”现身夜空,全国各地的网友们纷纷用镜头定格下了这一轮惊艳圆月,各具特色,堪比摄影大赛。据了解,当月球运行至近地点附近,这一地点通常认为距离小于36万公里,且恰好处于满月状态时,看到的月亮就会比平常更大更亮,圆月就是近地点满月,俗称“超级月亮”。年度最大超级月亮登场!各地网友晒图堪比摄影大赛据悉,11月6日6时27分,月球过近地点,距离地球约35.7万公里,这是2025年所有满月中与地球最近的一次。因此,11月5日晚上的这轮月亮是...

快科技11月5日消息,今晚,本年度最大“超级月亮”现身夜空,全国各地的网友们纷纷用镜头定格下了这一轮惊艳圆月,各具特色,堪比摄影大赛。据了解,当月球运行至近地点附近,这一地点通常认为距离小于36万公里,且恰好处于满月状态时,看到的月亮就会比平常更大更亮,圆月就是近地点满月,俗称“超级月亮”。年度最大超级月亮登场!各地网友晒图堪比摄影大赛据悉,11月6日6时27分,月球过近地点,距离地球约35.7万公里,这是2025年所有满月中与地球最近的一次。因此,11月5日晚上的这轮月亮是... 快科技11月6日消息,前天(4日)晚上21时23分左右,在内蒙古、宁夏、青海、黑龙江等北方多地夜空出现一个发光物体,不少赶路人通过行车记录拍到了短暂又绚丽的一幕。画面中,该物体自上而下快速划过,突然爆发出明亮绿光,随后瞬间消失,整个过程仅持续2-3 秒, "速度极快,像一道闪电。"那么它的真实身份是什么?有专家称,这很可能是一颗小行星进入地球大气层,高速与大气摩擦产生的现象;像是一颗流星体,但也不排除是人造物体坠落。火流星是亮度极高的流星,通常比普通流星亮10倍以上,进入大气...

快科技11月6日消息,前天(4日)晚上21时23分左右,在内蒙古、宁夏、青海、黑龙江等北方多地夜空出现一个发光物体,不少赶路人通过行车记录拍到了短暂又绚丽的一幕。画面中,该物体自上而下快速划过,突然爆发出明亮绿光,随后瞬间消失,整个过程仅持续2-3 秒, "速度极快,像一道闪电。"那么它的真实身份是什么?有专家称,这很可能是一颗小行星进入地球大气层,高速与大气摩擦产生的现象;像是一颗流星体,但也不排除是人造物体坠落。火流星是亮度极高的流星,通常比普通流星亮10倍以上,进入大气... 快科技11月6日消息,近日,天问一号环绕器利用高分辨率相机成功观测到星际天体——阿特拉斯(3I/ATLAS),这也是我国航天器首次观测到星际天体。期间,天问一号环绕器距离目标天体约3000万千米,是目前观测该天体距离最近的探测器之一。天问一号传回新照片!我国航天器首次观测到星际天体:比太阳系年龄还老阿特拉斯于2025年7月1日由位于智利的巡天望远镜发现,是已知造访太阳系的第三颗星际天体,沿双曲线轨道穿越太阳系。该天体可能形成于银河系中心古老恒星周围,推测年龄约30亿—110亿...

快科技11月6日消息,近日,天问一号环绕器利用高分辨率相机成功观测到星际天体——阿特拉斯(3I/ATLAS),这也是我国航天器首次观测到星际天体。期间,天问一号环绕器距离目标天体约3000万千米,是目前观测该天体距离最近的探测器之一。天问一号传回新照片!我国航天器首次观测到星际天体:比太阳系年龄还老阿特拉斯于2025年7月1日由位于智利的巡天望远镜发现,是已知造访太阳系的第三颗星际天体,沿双曲线轨道穿越太阳系。该天体可能形成于银河系中心古老恒星周围,推测年龄约30亿—110亿... 快科技10月20日消息,据媒体报道,美国国家航空航天局(NASA)与日本东京大学联合研究团队近日通过超级计算机构建了太阳系演化模型,重点分析了太阳活动对地球生态系统的长期影响。 模拟结果显示,地球生态系统的彻底崩溃将发生在约100亿年后(约公元10000022021年)。届时,持续上升的温度将使地表液态水完全蒸发,所有已知生命形式将因极端环境而灭绝。不过研究者强调,这一时间跨度远超人类文明发展周期,普通公众无需为此担忧。 相较于地球生态的最终消亡,人...

快科技10月20日消息,据媒体报道,美国国家航空航天局(NASA)与日本东京大学联合研究团队近日通过超级计算机构建了太阳系演化模型,重点分析了太阳活动对地球生态系统的长期影响。 模拟结果显示,地球生态系统的彻底崩溃将发生在约100亿年后(约公元10000022021年)。届时,持续上升的温度将使地表液态水完全蒸发,所有已知生命形式将因极端环境而灭绝。不过研究者强调,这一时间跨度远超人类文明发展周期,普通公众无需为此担忧。 相较于地球生态的最终消亡,人... 快科技10月13日消息,3I/ATLAS是来自来自太阳系外的一颗彗星,而这位“客人”的行为相当怪异。最新观测和研究显示,它就像突然开闸一样,疯狂向外喷水,每分钟多达2.4吨,也就是每秒约40千克,相当于一个完全打开的水龙头。 据此,科学家估算3I/ATLAS的表面至少有8%处于活跃状态,而太阳系彗星通常只有3-5%。科学家推测,这么高的活跃度,不太可能全部来自它的固态表面,而是因为彗核、彗发中存在着大量的冰质碎屑。这些冰块一旦暴露在太阳光下,就会受热升温,...

快科技10月13日消息,3I/ATLAS是来自来自太阳系外的一颗彗星,而这位“客人”的行为相当怪异。最新观测和研究显示,它就像突然开闸一样,疯狂向外喷水,每分钟多达2.4吨,也就是每秒约40千克,相当于一个完全打开的水龙头。 据此,科学家估算3I/ATLAS的表面至少有8%处于活跃状态,而太阳系彗星通常只有3-5%。科学家推测,这么高的活跃度,不太可能全部来自它的固态表面,而是因为彗核、彗发中存在着大量的冰质碎屑。这些冰块一旦暴露在太阳光下,就会受热升温,... 快科技10月13日消息,国家天文台最新发布,中国天眼FAST发现的脉冲星数量达到1152颗,而这一数量早已远超同一时期国际上其他望远镜发现脉冲星数量的总和。其中包括大量的毫秒脉冲星和脉冲星双星,丰富了脉冲星的种类和数量,对于理解脉冲星的形成和恒星演化具有重要意义。全球断层领先!中国天眼FAST发现1152颗脉冲星脉冲星是转动很快的中子星,因不断地发出电磁脉冲信号而得名。它是最致密的天体之一,有极高的密度、极强的磁场和极强的引力,被公认为是物理学和天文学的“超级明星”,也是研究...

快科技10月13日消息,国家天文台最新发布,中国天眼FAST发现的脉冲星数量达到1152颗,而这一数量早已远超同一时期国际上其他望远镜发现脉冲星数量的总和。其中包括大量的毫秒脉冲星和脉冲星双星,丰富了脉冲星的种类和数量,对于理解脉冲星的形成和恒星演化具有重要意义。全球断层领先!中国天眼FAST发现1152颗脉冲星脉冲星是转动很快的中子星,因不断地发出电磁脉冲信号而得名。它是最致密的天体之一,有极高的密度、极强的磁场和极强的引力,被公认为是物理学和天文学的“超级明星”,也是研究... 快科技10月8日消息,1日清晨,小行星 2025 TF 以极近距离飞掠地球南极上空,其地表最近距离仅419公里,与国际空间站高度相当。据悉,该小行星直径约1.2 至 2.7 米(另有观测估算为0.9至3米),于北京时间7时49分抵达近地点,距离地球中心约6790公里,相当于地月距离的0.02倍。这颗小行星当通过与地球的最近距离才被捕捉,美国亚利桑那大学月球与行星实验室下属的卡塔琳娜巡天系统,通过基特峰天文台的Bok望远镜首次观测到它。数据显示,2025 TF的轨道呈显著椭圆形...

快科技10月8日消息,1日清晨,小行星 2025 TF 以极近距离飞掠地球南极上空,其地表最近距离仅419公里,与国际空间站高度相当。据悉,该小行星直径约1.2 至 2.7 米(另有观测估算为0.9至3米),于北京时间7时49分抵达近地点,距离地球中心约6790公里,相当于地月距离的0.02倍。这颗小行星当通过与地球的最近距离才被捕捉,美国亚利桑那大学月球与行星实验室下属的卡塔琳娜巡天系统,通过基特峰天文台的Bok望远镜首次观测到它。数据显示,2025 TF的轨道呈显著椭圆形... 快科技9月25日消息,据媒体报道,今日,追觅CEO俞浩的一封内部信曝光,直接在科技圈炸开了锅。继宣布造手机、造车之后,追觅又宣布成立“天文BU”,要正式开拓小行星探索和采矿业务。对标SpaceX!追觅内部信曝光:将开拓小行星探索、采矿业务根据内部信的内容,追觅这次的目标还不小,原文中CEO俞浩是这么说的:“马斯克痴迷于殖民火星,而追觅更关注小行星。小行星会威胁地球的生存,火星不会;小行星有待开采矿产资源,火星没有。”俞浩称这是两种不同的文化,马斯克痴迷于殖民火星,追觅不会去殖...

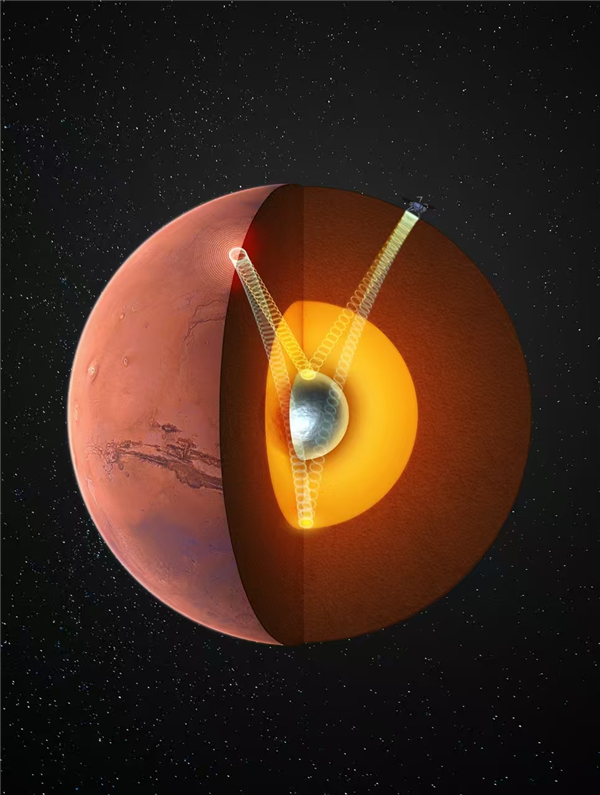

快科技9月25日消息,据媒体报道,今日,追觅CEO俞浩的一封内部信曝光,直接在科技圈炸开了锅。继宣布造手机、造车之后,追觅又宣布成立“天文BU”,要正式开拓小行星探索和采矿业务。对标SpaceX!追觅内部信曝光:将开拓小行星探索、采矿业务根据内部信的内容,追觅这次的目标还不小,原文中CEO俞浩是这么说的:“马斯克痴迷于殖民火星,而追觅更关注小行星。小行星会威胁地球的生存,火星不会;小行星有待开采矿产资源,火星没有。”俞浩称这是两种不同的文化,马斯克痴迷于殖民火星,追觅不会去殖... 快科技9月3日消息,近日,中国科学技术大学孙道远教授、毛竹教授团队联合国外学者,在行星科学研究领域取得重大突破。9月3日于国际顶尖学术期刊《自然》(Nature)线上发表。火星作为太阳系内与地球环境最为相似的类地行星,一直是行星内部结构与演化研究的重要对象,也是深空探测的核心目标之一。但对行星深部结构的探测向来充满挑战。以地球为例,科学家直到1936年才通过地震波首次推测内核的存在,而彻底确认固态内核存在竟耗时近半个世纪,至20世纪80年代才完成。相比之下,对火星内部结构的探...

快科技9月3日消息,近日,中国科学技术大学孙道远教授、毛竹教授团队联合国外学者,在行星科学研究领域取得重大突破。9月3日于国际顶尖学术期刊《自然》(Nature)线上发表。火星作为太阳系内与地球环境最为相似的类地行星,一直是行星内部结构与演化研究的重要对象,也是深空探测的核心目标之一。但对行星深部结构的探测向来充满挑战。以地球为例,科学家直到1936年才通过地震波首次推测内核的存在,而彻底确认固态内核存在竟耗时近半个世纪,至20世纪80年代才完成。相比之下,对火星内部结构的探... 快科技8月30日消息,1977年8月15日,俄亥俄州立大学的射电望远镜收集到一些窄带无线电信号。几天后,天文学家杰里埃曼在审阅记录数据时发现了这一异常——有一股突然爆发的无线电波,它不仅异常强大,而且持续时间非常长——整整持续了72秒。这个“外星信号”让不少人一度怀疑是否真的有外星人存在,而时隔48年后这个疑团终于被揭开。近日,在波多黎各大学阿雷西博行星宜居性实验室“哇哦”项目的网站上,科学团队发布了他们迄今为止的研究成果。研究结果表明,“哇哦”信号可能是由自然天体自行产生的...

快科技8月30日消息,1977年8月15日,俄亥俄州立大学的射电望远镜收集到一些窄带无线电信号。几天后,天文学家杰里埃曼在审阅记录数据时发现了这一异常——有一股突然爆发的无线电波,它不仅异常强大,而且持续时间非常长——整整持续了72秒。这个“外星信号”让不少人一度怀疑是否真的有外星人存在,而时隔48年后这个疑团终于被揭开。近日,在波多黎各大学阿雷西博行星宜居性实验室“哇哦”项目的网站上,科学团队发布了他们迄今为止的研究成果。研究结果表明,“哇哦”信号可能是由自然天体自行产生的... 快科技8月10日消息,据媒体报道,12日凌晨,天宇将上演金星与木星“超近距离相遇”的精彩一幕。天文科普专家表示,只要天气晴朗,公众于当日凌晨望向东方天空,仅凭肉眼就能清晰目睹这两颗太阳系最亮行星“亲密同框”。金星(亮度约-4.0等)和木星(亮度约-1.9等)作为夜空中除日月外最耀眼的天体,每年都有机会“相遇”。当它们角距离小于1度(相当于两个满月的宽度)时,便形成极近现象。然而,并非每次都能观测到。例如,2024年5月23日两者虽近,却因离太阳太近而无法观测。上一次公众成功观...

快科技8月10日消息,据媒体报道,12日凌晨,天宇将上演金星与木星“超近距离相遇”的精彩一幕。天文科普专家表示,只要天气晴朗,公众于当日凌晨望向东方天空,仅凭肉眼就能清晰目睹这两颗太阳系最亮行星“亲密同框”。金星(亮度约-4.0等)和木星(亮度约-1.9等)作为夜空中除日月外最耀眼的天体,每年都有机会“相遇”。当它们角距离小于1度(相当于两个满月的宽度)时,便形成极近现象。然而,并非每次都能观测到。例如,2024年5月23日两者虽近,却因离太阳太近而无法观测。上一次公众成功观... IT之家 7 月 13 日消息,一项发表于《物理评论 D》(Physical Review D)期刊的最新研究,提出了一种颠覆性宇宙起源模型:大爆炸并非“万物的起点”,而是一次巨型黑洞塌缩后必然发生的“反弹”。这项研究或将改写我们对宇宙起源的认知。据IT之家了解,这一“黑洞宇宙”模型不再从宇宙膨胀的过程倒推至不可知的奇点,而是利用日常物理现象 —— 即大质量物体在重力作用下的塌缩过程 —— 来重新构想宇宙起源。类似恒星最终形成黑洞的过程,当质量极大时,重力会导致塌缩,但研究团...

IT之家 7 月 13 日消息,一项发表于《物理评论 D》(Physical Review D)期刊的最新研究,提出了一种颠覆性宇宙起源模型:大爆炸并非“万物的起点”,而是一次巨型黑洞塌缩后必然发生的“反弹”。这项研究或将改写我们对宇宙起源的认知。据IT之家了解,这一“黑洞宇宙”模型不再从宇宙膨胀的过程倒推至不可知的奇点,而是利用日常物理现象 —— 即大质量物体在重力作用下的塌缩过程 —— 来重新构想宇宙起源。类似恒星最终形成黑洞的过程,当质量极大时,重力会导致塌缩,但研究团...